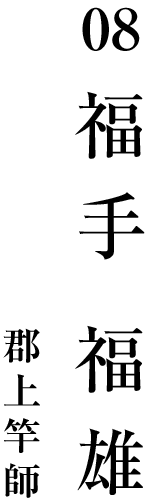

長良川が生んだ竿

岐阜県をほぼ南北に貫き伊勢湾に注ぐ長良川。その上流部は古くから川漁が盛んなことで知られている。中でも有名なのは郡上市の中心に位置する八幡町の周辺。ちょうどアユ釣りが盛んになる夏、ユネスコの無形文化遺産にも登録された郡上おどりが開催される「郡上八幡」とは、つまりここである。

この郡上八幡を中心とした上下流の流域には、竿一本でほぼ生計を立てていた川漁師たちがいた。そして彼らの仕事を支える道具類もまた独自の発達を遂げてきた。

川舟や釣った魚を入れる魚籠(びく)、タモ、そして何といっても職業釣り師の片腕となる釣り竿。彼らはアユや渓流のアマゴを効率的に釣り上げるため、掛けた魚を素早く一瞬で抜き捕るが、そんなプロたちの求めに応じて生まれたのが「郡上竿」である。

竹を伐り、選別して乾燥させ、それに熱を加えて曲がり癖を矯正し、ほかにも数えきれないほどの工程を経て1本の竿に仕上げる職人がかつては何人もいたが、時代の流れとともにひとり、またひとりといなくなった。

しかし、その流れにあらがうかのように今も郡上竿を作る最後の職人がいる。

19歳で竿作りの道へ

八幡の町から国道156号を川沿いに下る。右手に川、左の山側には長良川鉄道が並走する。郡上市最下流の美並町に入り、脇道に入って踏切を越え、坂を上ると「郡上竿 釣竿製造 フクテ」の看板があった。

いかにも田舎にありそうな一軒家。思いきりガラス戸が開け放たれた土間のある1階が福手さんの作業場だった。古い梁が天井を横切る薄暗い空間には昔の遊漁券や賞状、竿作りのさまざまな工具、そしてガラスケースの中に雑然と押し込まれている数々の竿。

作業場の主は問わず語りで話し始める。

「この竹はここが使えるなと思うとこだけ切って、いらんとこは捨てといて、乾かいてから……太いやつが細うなるでね。一年生、二年生が竹はあるもんでね、一年生をなるだけ伐ってくるんや。春出たやつを秋伐るんやでね。アユ竿は軽く作ろうと思うと結局、新しい竹のほうが軽うなる。1年経つと重うなるでね、竹が。肉の厚さは変わらんけど一年生やと軽う作れる。二年生やと身が入ってきてるもんで重い」

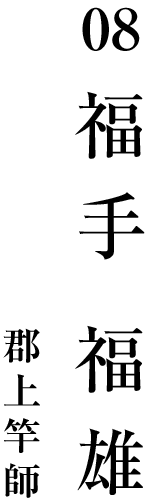

福手福雄さんが父親を手伝うため竿作りの道に入ったのは19歳のとき。

「親父がもともと竿師やって。あのね、詳しいこと言うと、伊豆の方から昔、山下福太郎(伊豆から岐阜に移住した伝説的な漁師で竿師)って人がここに来てね。その人がうちの親父と仲がよくなって、竿を作ってみたらどうやという話で、それからうちの親父が始めたんや」

「19歳まではよ、おばさんが八幡で駄菓子をやっとったもんで手伝いに行っとったもんで、学校は中学を出ただけで。高校行く人はなかったんやな、あの頃は。駄菓子を作るのを手伝いに行ってな、夏になると川が好きやもんで人に負けんくらいアユが釣りたいし、昔は金になったんや」

長良川のアユはその当時も今で言うブランド魚だった。まだ養殖魚も存在せず、冷凍技術も流通も未発達だった時代、釣ったアユを卸すことでかなりの収入になった。夏の収入だけで正月前まで生活できたと福手さんは言う。

そして釣果が収入に直結するから竿の需要も多かった。夏はアユを釣り、冬は竿を作る。福手青年が竿作りの道に進んだのはごく自然な流れだった。

郡上竿の完成度

竹を素材とする釣り竿は日本だけのものではないが、その製造方法は大きく異なる。たとえばアメリカやヨーロッパで製造されていた六角のバンブーロッドは、竹の断面が正三角形になるように繊維に沿って細く削り、それを張り合わせて1本の竿に仕上げていた。

和竿の場合、継いで伸ばすと竹薮からそのまま伐ってきたかのような状態で竿に仕上げる。その違いは日本が竹の原産地であり、ふんだんに材料が手に入るかどうかの差が大きかったのだろうが、だからといって伐った竹をそのまま竿にできるわけではない。

「竹伐って、油を取って干しといてね。昔は大きいトタンの鍋で灰を入れて煮たんやけど、今はみやぎ砂(磨き砂)をぼろ(布)につけて磨くとよ、アクが抜けるんや。それで干すと白うなっていくでね。そいつを(火で)あぶって、まっすぐにして組み合わせていくんや」

釣り竿の素材となる竹は一般的な真竹ではない。郡上竿は篠竹(女竹)や矢竹が中心で、異なる竹のよい部分を組み合わせて1本の竿として仕上げる。竹をそのまま伐って竿にしたように見えるのは、職人が素材を選び抜いて組み合わせたからなのだ。

「それで真鍮の継ぎを付ける。竿って何工程あるかわからんで。口で話せんくらいあるんや。癖が出んようにするには何回も火であぶって立てといてね、次の日になるとゆがんでるところを直して、仕上げるまでにはだいぶ手間がかるわけや。結局、ええ竹を伐ってこんことにはあかんねぇ。ええ竹やとね、伸ばしても狂いが出んろ?」

郡上竿の特徴のひとつに真鍮板で作った継ぎがある。板を切ってハンダ付けして自作するのだが、継ぎを付ける部分の竹の径によって真鍮板の厚さも変えている。

「これはコンマ15mm、これがコンマ2mm、これがコンマ3mm。全部ちゃうわけよ。細い部分には薄いやつを使う。細いからこそ(円筒状に成型するのが)難しいでね」

ガラスケースに入っていたアユ竿を継いで持たせてもらった。カーボンロッドに慣れきった現在の釣り人の感覚では確かに重いが、釣り竿としての完成度は確かに伝わってくる。かつて大手釣り具メーカーが郡上竿の調子をカーボンのアユ竿に取り入れたという話もうなずける。

VHSのフィッシングビデオが出始めた1980年代。あるメーカーがアユ釣りの名手を集めて1本にまとめたものを出した。ほかの名手がカーボンロッドを使用する中で福手さんはただひとり、郡上竿を手に出演している。

“ポンスケ”の一年

福手さんの回想は続く。

「夏は暑うて(作業場に)座っとれんで、川ばっか行っとったで。7月の20日くらいになると農休みってね、3日間くらい休みがあるんやけど、そのときにやっとみんなアユ釣りに来たんやでね。僕は百姓やないもんで6月の1日からアユ釣りばっかりしとった」

アユの季節は自分が釣るだけでなく、現在も続けているが釣り人から買い取った魚の出荷もおこなう。夏が終わり11月頃になると竹を伐り、冬は乾燥を済ませた竹で竿を作る。若い頃はその間に家の土台などになる石積みを作る仕事にも携わっていた。

「石掛け、玉石を積み上げる仕事も。そこの親方はアユ釣りさんばっかり使っとったんで。仕事に行くとポンスケが来た、ポンスケが来たってな(笑)」

ポンスケ、とはこの地方の方言で「釣りバカ」くらいの意味だろう。

「竿は忙しゅうて忙しゅうてね、アユ竿はそんなに(数が)作れやへんね。渓流竿はさばきはいいけど、これ(アユ竿)作るときは(手が)マメでコブコブになったわな。昔は手のひらを見て金も貸してくれたんやな。今は糖尿病でこんな体やけど、まだ10kgほどようけあってん」

「今は(竹を熱するのは)ガスでやるんやけど昔は炭やったんや。炭やと火の強いとこと弱いとこがあってな、ちょっと横向いてると焦がすんや。えらかったんやで、火をおこさんならんしよ。黒炭やとガスがひどいもんで白炭やな。白炭は真っ赤になったやつを冷やいて持ってくるで」

大変なこともあったがいい時代だった。川にもあふれんばかりにアユがいた。しかし、釣り竿のおもな素材がグラスやカーボンへと移り変わり、養殖アユがスーパーに並ぶ時代になると、竹で作られた竿は次第に過去のものとなってゆく。

工芸品と実用品の間で

現在はアユ竿だけでなくほとんどの釣りでカーボンロッドが主流である。竹で作られた釣り竿が今後主流になることはもうないだろう。福手さんは釣り人のひとりとして、こう思う。

「ワシも人に負けんくらいアユ釣りしたで知っとるがな、竹竿は体が疲れるんや。重いで。だいたい800~900gあるでしょ。7mくらいがやっとこや、長い竿で。カーボンやと9m標準で10m使う人もおるでな。どえらい竿が長いし軽いでしょ。竹竿みたいな買ってく人ないわ」

福手さんが作る竿は岐阜県の郷土工芸品に指定されている。うがった見方をすれば、刀剣のようにもはや実用品ではないと認知されてしまったのかもしれない。だが福手さんに「工芸品」としての竿を作っている意識はあまりないように見える。

確かに長い竿が有利なアユ釣りでの需要はほぼなくなってしまったが、今でも渓流竿や和式毛バリ釣りのテンカラ用の竿はときどき注文が入るという。中には鹿児島から注文をくれた人もいた。そういったことが90歳を目前にした今も竿作りを続ける理由なのだろう。

「竹(の竿)がないかと、ちょいちょい探してくれる人もあったんでね。ほかに仕事もないで注文が入りゃやるけど、こういう仕事はよ、気の向いたときはさっさとできるが、気が向かんとやりとうないし(笑)。そら今は歳取ったでやる気もあらへんけんど、頼まれると……」

火入れして真鍮の継ぎをはめ込まれた竹は、仕上げにカシューという塗料が塗られて竿になるが、注文に応じて絹糸の化粧巻きがほどこされることもある。これもまた根気のいる作業だ。

「気のなーい(長い)仕事でよ。弱い火で手間かからにゃあかん。強い火であぶったら上だけ焦げて、中は火が入っとらんと、また元へ戻るんよ。巻き竿なんかは結構手間かかるんや。いちばん(絹糸を)巻いたのは900m巻いたことあるんや。アユ竿1本に。なかなかちょっとやそっとじゃできやへん。だいぶ好きやなきゃ」

平成の時代には河口堰が完成し、長良川のアユは放流魚がかなりの割合を占めるようになった。かつて漁師たちが郡上竿を手に技を競った川は、はるか遠い昔の記憶になってしまった。

最後の郡上竿師となってしまった今、竿作りができなくなれば郡上竿は途絶えてしまう。しかし、重要な歴史の一端を担っているはずの福手さんに気負いはない。注文があれば体が動くかぎり、気の向くかぎり、また作業場に座る。工芸品ではなく、まだ見ぬ誰かが川で使ってくれる郡上竿を作るために。